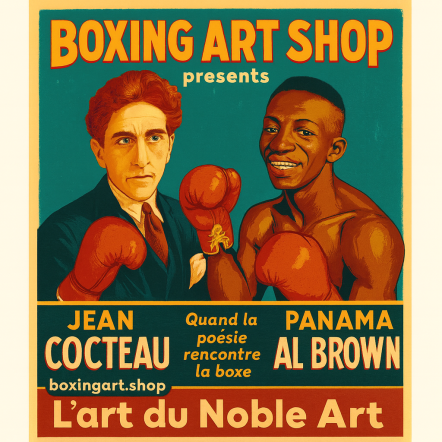

A la fin des années 1930, à Paris, Jean Cocteau, déjà célèbre poète mondain, s’éprend d’un champion de boxe noir à la longue silhouette effilée : Panama Al Brown. Le Tout-Paris s’indigne et condamne au nom de la morale. Mais face au torrent de haine raciste et homophobe, le couple maudit résiste. Et le Panaméen redeviendra même champion du monde après une effroyable descente aux enfers.

Paris, un soir de février 1937. Dans un cabaret miteux de Pigalle, un homme distingué aux tempes grisonnantes observe, amusé, une silhouette interminable qui saute à la corde en faisant des claquettes. Jean Cocteau, prince des lettres et magicien des arts, vient de découvrir celui qu’il décrira plus tard comme « un diamant noir dans une poubelle ». Le boxeur-danseur s’appelle Alfonso Teofilo Brown, né le 5 juillet 1902 à Colón (Panama). Il fut champion du monde de boxe. Une légende. 165 combats, 132 victoires dont 62 par K.-O. Son dernier combat remonte au 13 septembre 1935, à Oslo (Bislet Stadium) : une défaite aux points face au coriace Norvégien Pete “Blond Tiger” Sanstol, devant 15 000 spectateurs. Depuis, celui qu’on appelle aussi Panama Al Brown n’est plus qu’une ombre. Un fantôme alcoolique.

J’ai découvert un diamant noir dans une poubelle.

Pourtant, cette rencontre improbable entre le poète mondain et le boxeur déchu va donner naissance à l’un des plus spectaculaires come-back que le monde de la boxe n’ait jamais connu. Et à une histoire d’amour que l’on préfère souvent oublier, tant elle dérange nos certitudes sur la virilité, la « race » comme on disait à l’époque et les frontières académiques de l’art.

Un alchimiste du beau

Lorsque Panama Al Brown débarque à Paris à l’été 1926, il a vingt-quatre ans. Il fuit le racisme ordinaire de New York, les regards qui tuent, les portes qui se ferment. Il cherche l’Europe, cette promesse de liberté dont parlent tous les musiciens noirs de Harlem. A Paris, dit-on là-bas, les choses sont différentes. La capitale française accueille les artistes noirs à bras ouverts. Joséphine Baker n’y fait-elle déjà pas danser le Tout-Paris ? Le longiligne panaméen, lui, ne guinche pas encore sur les scènes parisiennes même si, plus tard, il fera retentir ses claquettes dans la Revue nègre, le célèbre spectacle monté par Joséphine Baker en 1925. Pour le moment, c’est entre douze cordes que ses jambes paradent. Et le résultat est d’ailleurs tout aussi hypnotique. Le 10 novembre 1926, dans l’enceinte de la mythique salle Wagram, il livre son premier combat en France face au Marseillais Antoine Merlo. Victoire par K.O au troisième round. Le public reste bouche bée. Ce poids coq à la taille de guêpe ne boxe pas comme les autres. Il ne frappe pas comme un bûcheron, il pique comme un escrimeur. Ses déplacements ont la fluidité d’un danseur classique, ses esquives la précision d’un mime.

Fascinée par le personnage, l’artiste peintre Adrienne Jouclard, se met à croquer sa silhouette élancée. Ce qu’elle veut, c’est immortaliser dans ses dessins cette grâce énigmatique qui l’habite. La presse française s’enflamme. On le surnomme « la merveille noire » ou « la libellule des rings ». Jeff Dickson, le grand organisateur du monde de la boxe, le programme dans les plus belles salles parisiennes : le Cirque d’Hiver, le Vélodrome d’Hiver, la salle Wagram… À chaque fois, Brown enchaîne les victoires avec une facilité déconcertante. Beaucoup de ses adversaires ne tiennent pas trente secondes. Il devient champion du monde des poids coq (NYSAC) le 18 juin 1929 à New-York (Queensboro Stadium, Long Island City) en dominant l’Espagnol Gregorio Vidal. Mais c’est son style qui fascine plus encore que ses victoires : cette façon qu’il a de transmuer la brutalité en ballet, la violence en poésie du geste. Comme un alchimiste du beau.

Entre Hemingway et Picasso

Al Brown ne se contente pas de ses victoires sur les rings. Il veut aussi régner sur la nuit parisienne. Il habite Maisons-Laffitte, la banlieue chic des courses hippiques, possède des chevaux de race et se fait habiller par les plus grands couturiers. On le voit déambuler dans Montmartre en costume trois pièces impeccable, cigare aux lèvres, une bouteille de champagne à la main. Il fréquente le Cercle Haussmann où il flambe aux tables de jeu, dépense sans compter comme s’il savait déjà que rien de tout cela ne durera. Le soir, il sillonne les hauts lieux du “Paris noir” : la Cabane cubaine, la Boule blanche, le Bal de la rue Blomet… Dans ces lieux d’effervescence et de liberté, une communauté bigarrée se retrouve : musiciens de jazz venus de Harlem, danseurs antillais, artistes africains et métèques des colonies… Paris est devenue pour eux ce que New York refusait de leur offrir : un espace de respiration, une terre d’asile temporaire loin de la ségrégation américaine.

Ainsi, on aperçoit Brown aux côtés d’Ernest Hemingway, de Scott Fitzgerald qui l’observe en écrivain fasciné par les destins extrêmes. Picasso croise sa silhouette dans les cafés de la Butte. Fred Astaire, de passage à Paris, reconnaît en lui un frère d’art, un autre virtuose du mouvement. Mistinguett elle-même s’extasie devant sa prestance naturelle. Au même titre que Joséphine Baker, Al Brown incarne le “Paris noir” des Années folles, cette période bénie où la capitale française offrait aux artistes afro-américains une liberté de vivre et de créer qu’on leur interdisait ailleurs. Mais cette vie de prince des nuits a un prix. Et la note s’annonce exorbitante…

Spirale autodestructrice

Comme souvent dans la boxe, l’excès tue le talent. À force de champagne avant les combats, de nuits blanches dans les cabarets, de paris perdus et de fortunes dilapidées, le corps de Brown commence à lâcher. La syphilis le ronge. Les fractures mal soignées se réveillent. L’opium, qu’il fume dans les arrière-salles tamisées, devient une béquille dont il ne peut plus se passer. Les calmants s’ajoutent à l’alcool et l’alcool aux drogues, dans une spirale autodestructrice.

Je m’étais attaché à ce boxeur parce qu’il me représentait une sorte de poète, de mime, de sorcier qui transportait entre les cordes la réussite parfaite d’une des énigmes humaines : le prestige de la présence.

Au milieu des années 1930, la « libellule des rings » ne vole plus. Elle titube. Le 1er juin 1935, il perd son titre mondial face à Baltasar Sangchili à Valence, dans des circonstances troubles. On murmure qu’il a été empoisonné par son propre entraîneur, jaloux ou cupide… Le résultat est pathétique : Al Brown, à peine trentenaire, ressemble déjà à un vieil homme. Son corps magnifique est devenu une carcasse. Ses mains tremblent. Sa voix, toujours étrangement haut perchée, est devenue encore plus frêle. Il s’éloigne des salles de boxe. Les contrats se raréfient et l’argent s’évapore aussi vite qu’il est venu. Les amis des soirées champagne disparaissent avec la dernière bouteille. Paris, la ville qu’il a tant aimée, commence à détourner son regard. À l’ignorer, à l’oublier. Rappelez-vous : c’est à ce moment, en février 1937, dans un cabaret malfamé, qu’il croise le regard de Jean Cocteau.

Le prestige de la présence

L’auteur des Enfants terribles a alors quarante-six ans. Il est au sommet de sa gloire : poète, romancier, dramaturge, cinéaste, dessinateur. Tout ce qu’il touche se transforme en art. Il a côtoyé Diaghilev, travaillé avec Picasso, révélé Raymond Radiguet. Il connaît la beauté sous toutes ses formes. Et ce soir-là, dans ce café enfumé, il reconnaît immédiatement la beauté déchue qui se tient devant lui. Plus tard, il écrira : « Je m’étais attaché à ce boxeur parce qu’il me représentait une sorte de poète, de mime, de sorcier qui transportait entre les cordes la réussite parfaite d’une des énigmes humaines : le prestige de la présence.» Contrairement aux autres, Cocteau ne voit pas un boxeur fini. Il voit un artiste blessé, un corps martyrisé, une âme en exil. Il voit aussi, sans doute, ce qu’il a toujours cherché : la beauté mêlée à la tragédie, l’élégance au bord du gouffre, la grâce qui résiste malgré tout.

Quelque chose de mystérieux me reliait à lui. Les poètes et les boxeurs partagent le même sort, portent le même espoir, celui de passer de la douleur au triomphe. Mais ils savent que la gloire est éphémère et la chute inéluctable.

La conversation s’engage. Brown se confie. Il parle de sa déchéance, de son dégoût du monde de la boxe qui l’a trahi, de son corps qui ne répond plus, de sa solitude immense. Cocteau écoute, fasciné. Entre le bourgeois de Maisons-Laffitte et l’enfant des quartiers malfamés de Colón, au Panama, quelque chose passe. Une reconnaissance mutuelle. Une attirance aussi. Évidente, magnétique. Le coup de foudre est réciproque, même si les deux hommes ne le vivront pas de la même manière. « Quelque chose de mystérieux me reliait à lui, avouera Cocteau. Les poètes et les boxeurs partagent le même sort, portent le même espoir, celui de passer de la douleur au triomphe. Mais ils savent que la gloire est éphémère et la chute inéluctable. » Pour Cocteau, amoureux et lyrique, Brown devient immédiatement une obsession, un projet, une œuvre à restaurer. Pour Brown, plus pragmatique et blessé, Cocteau représente peut-être une dernière chance de salut, une bouée lancée au moment où il coulait définitivement.

Une résurrection inespérée

Cocteau se lance dans sa mission avec la fougue d’un homme amoureux et la détermination d’un créateur. Il veut faire remonter Al Brown sur le ring. Coûte que coûte. Il s’endette pour lui payer une cure de désintoxication à la clinique Sainte-Anne. Il joue de toutes ses relations mondaines. Il aurait même sollicité Coco Chanel, la grande prêtresse de la mode, pour contribuer financièrement au sauvetage du boxeur.

Le poète supervise lui-même l’entraînement de son poulain. Lui qui n’a jamais boxé de sa vie se met à fréquenter les salles, à étudier les mouvements, à chronométrer les rounds. Il devient le manager officieux de Brown, son mentor, son mécène, son ange gardien. Il écrit sur lui, le dessine, le photographie. Brown devient son modèle d’inspiration, sa muse masculine. « Je m’y connaissais mal en boxe mais je m’y connaissais en génie. Al Brown était pour moi le Nijinski de la boxe », confiera-t-il au sujet de son protégé.

Al Brown est un mystère. Dans le domaine de la boxe et dans celui des lettres, nous parlons la même langue.

Lentement, le corps de Brown se répare. La magie opère : le 9 septembre 1937, Al Brown remonte sur le ring de la salle Wagram face à l’ancien champion de France et d’Afrique du Nord des coqs, le rugueux Algérien André Régis. Et il gagne par K.O au premier round. Quelques mois plus tard, le 4 mars 1938, au Palais des Sports de Paris, il reconquiert – contre toute attente – son titre de champion du monde (IBU) face à Baltasar Sangchili — celui-là même qui le lui avait pris trois ans plus tôt. Cocteau a réussi son pari insensé : le diamant noir a retrouvé son éclat et sa couronne. Le poète savoure ce triomphe comme l’une de ses plus belles créations : « Al Brown est un mystère. Dans le domaine de la boxe et dans celui des lettres, nous parlons la même langue. » Cette langue commune, c’est celle de l’art, de la beauté sous toutes ses formes, du geste parfait qui transcende la matière et attendrit les cœurs.

Un courage immense

Le Tout-Paris découvre vite ce couple improbable. Et sa réaction est féroce… En ces années 1930, être un homosexuel noir à Paris revient à être la cible quotidienne d’insultes, de discriminations, de menaces voire de violences. Une partie de la presse se déchaîne et pointe « les côtés maléfiques de ces deux drogués à l’opium, homosexuels, sexuellement dépravés ». Le monde de la boxe, univers d’hypervirilité, stigmatise ce combattant « dévirilisé » par son homosexualité. Sacrilège suprême dans ce temple de la masculinité brute. De partout, les critiques fusent, violentes, haineuses. On traite Brown de « danseuse » avec un mépris qui ne cache rien. On accuse Cocteau de pervertir un athlète, de salir la noblesse du sport par ses mœurs dégénérées. Les quolibets pleuvent des deux côtés : milieux sportifs et cercles artistiques, chacun à sa manière, condamnent cette union contre-nature. Et ne se privent pas de le faire savoir…

Il fallait un courage immense pour affronter cela. Cocteau, habitué aux scandales et protégé par sa renommée, peut se permettre d’afficher son amour. Il écrit des textes lyriques où transparaît sa passion pour ce corps noir dont il vante la beauté et l’extrême sensualité. Son écriture devient lieu d’amour déclaré, de célébration érotique à peine voilée. Mais Brown, lui, reste silencieux sur la nature de leur relation. Il ne confirme ni ne dément. En public, il minimise, esquive les questions avec la même habileté qu’il esquivait les coups sur le ring. Il sait ce qu’il risque : un boxeur noir et homosexuel dans les années 1930, c’est une cruelle double peine assurée. Alors, il encaisse en silence. Résigné à subir l’humiliation que lui inflige la bonne société sans répliquer. Et ces coups là lui font plus mal que tous ceux jamais reçus sur le ring.

Panama Al Brown est une figure oubliée du Paris des années 1930 qui a subi les pires attaques parce qu’il était noir et homosexuel, ces combats sont encore d’actualité, il est bon d’en parler.

Cette asymétrie dans l’expression de leur amour dit tout du rapport de force social mais aussi racial de l’époque. Cocteau, homme blanc, artiste célèbre, peut se permettre la provocation. Brown, homme noir, athlète déjà mal vu des faiseurs d’opinion, n’a pas ce privilège. Il doit naviguer tant bien que mal dans un espace beaucoup plus étroit, beaucoup plus dangereux. « Panama Al Brown est une figure oubliée du Paris des années 1930 qui a subi les pires attaques parce qu’il était noir et homosexuel, ces combats sont encore d’actualité, il est bon d’en parler », écrivait ainsi Alex W. Inker, auteur de la BD biographique du champion « Panama Al Brown : l’énigme de la force » (Éditions Sarbacane, 2017).

Retour fatal à Harlem

La romance durera environ un an et demi, d’après Cocteau lui-même. Dix-huit mois d’une liaison mystérieuse, secrète même. C’est le temps qu’il faudra à Brown pour redevenir champion et retrouver sa place au panthéon du Noble Art. Mais peu après cette victoire de mars 1938, leur relation se dégrade. Brown replonge dans ses anciennes habitudes. Cocteau, impuissant face aux démons qui reprennent possession de son amant, doit se résigner. La séparation est brutale, douloureuse. Pour Cocteau, Brown restera à jamais une sorte de messager de l’Olympe envoyé pour lui révéler que l’art peut surgir d’un ring de boxe comme d’une toile, d’une sculpture ou d’un poème. Longtemps après, il continuera de parler de lui, de le dessiner, de le célébrer dans ses écrits.

Pour Brown, ces deux années avec Cocteau furent sans doute à la fois un salut et un fardeau. Un salut parce qu’elles lui permirent de reconquérir sa gloire perdue. Un fardeau parce qu’elles l’exposèrent à une violence sociale qu’il n’avait pas forcément choisie. Vers fin 1938 ou début 1939, on ne sait pas trop, la libellule noire quitte la France. Direction les Etats-Unis. Il se retrouve à Harlem, là où tout avait commencé quinze ans plus tôt. Mais il n’est plus le jeune homme plein d’espoir qui rêvait de conquérir le monde. L’élégant Panama est devenu un champion vieilli avant l’âge, rongé par les excès, affaibli par la tuberculose qui commence à le dévorer de l’intérieur.

Les qualités du Noble Art sont les mêmes que la poésie : le style, le calme, l’ordre et le rythme.

En 1942, il tente de revenir en France. Peut-être espère-t-il retrouver Cocteau, ou simplement le Paris de sa gloire passée. Mais le projet tombe à l’eau et le cauchemar recommence : comme à ses débuts, il refait la plonge dans les restaurants et s’exhibe parfois dans des cabarets miteux. Il joue aussi les sparring-partners pour un dollar le round. Lui qui avait fait trembler les plus grands devient une sorte de journeyman bon marché. Les trois costumes et le smoking qu’il chérissait comme des reliques de sa splendeur passée restent soigneusement rangés dans sa petite chambre de fortune.

Pour tenter de fuir la misère, il mise ses derniers sous à la loterie, aux jeux des clubs de pauvres. Il préfère jouer plutôt que manger, comme si la faim du corps importait moins que celle du rêve. Sa silhouette devient fantomatique et sa toux permanente. Pire : son corps se paralyse progressivement du côté droit. Cocteau, depuis Paris, apprend sa déchéance. Il voudrait le ramener en France pour ses derniers jours, mais le temps manque, l’argent aussi peut-être. Ou simplement le courage d’affronter à nouveau cette histoire trop douloureuse pour lui.

Tombe n° 3165

En novembre 1950, des policiers ramassent l’ancien champion du monde des poids coqs affalé sur un trottoir à l’angle de la 42e rue et de Broadway, au milieu des bouteilles vides. On le croit ivre. Il est mourant, en phase terminale de tuberculose. Il lui reste cinq mois à vivre. Dans son lit du Seaview Hospital à Staten Island, près de Harlem, Al Brown reçoit de rares visites. Cocteau écrira plus tard : « Il suivait, à la télévision, les combats des nouveaux boxeurs. Il les jugeait avec noblesse. Il tenait Cerdan (décédé en 1949, NDLR) en haute estime. » Jusqu’au bout, Brown reste un amoureux de son art, sans amertume ni jalousie. Juste la lucidité sereine de celui qui sait avoir été, l’espace de quelques rounds boxés comme on déclame un hymne à l’amour, un ange noir parmi les mortels.

Al Brown s’éteint le 11 avril 1951. Il a quarante-huit ans et en paraît soixante-dix. Mais même mort, le champion aura droit à un dernier épisode digne de son existence romanesque. Les faits sont rapportés par le peintre espagnol Eduardo Arroyo, auteur d’une remarquable biographie de Panama Al Brown rédigée après cinq ans d’enquête. La nuit même de sa mort, trois compagnons d’infortune se présentent à l’hôpital en tant que prétendus parents du défunt. Ils obtiennent qu’on leur remette le cercueil. « Et voilà que commence la plus étrange des processions : pendant deux nuits, ces trois-là promènent le cercueil de Brown dans les bars de Harlem, collectant des dons qu’ils boivent aussitôt à la mémoire du champion », raconte en substance Arroyo.

Le cercueil entre dans certains établissements, attend à l’entrée d’autres tripots, finit au fond d’une camionnette avant d’être ramené à la morgue de l’hôpital. Alfonso Teofilo Brown fut d’abord inhumé au cimetière de Long Island, près du lieu où il conquit son premier titre de champion du monde. Un an plus tard, son corps fut rapatrié au Panama, sa terre natale qu’il avait quittée en 1923. Il repose désormais au cimetière Amador Guerrero, tombe n° 3165.

Dans Le Cordon ombilical, publié en 1962, un an avant sa propre mort, Cocteau écrit encore sur Brown : « Maintenant, Al Brown est une sombre fumée dans quelques mémoires. J’ai été heureux de constater que le journalisme sportif de France ne l’oubliait pas, et lui conservait sa place d’étoile au ciel des exemplaires uniques ».